Casa de leilão Sotheby’s, Londres, um martelo anuncia a compra de A Menina com Balão, obra do famoso artista britânico anônimo Banksy por 1,4 milhão de libras (cerca de R$ 5 milhões). No momento em que o martelo bate, a obra se autodestrói, picotada por um dispositivo introduzido na obra, para o completo desespero da casa de leilão e completa confusão do público que presenciava aquela cena, inédita e poderosa.

Going, going, gone… (Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três)

Com essas três palavras, em alusão à frase usada por leiloeiros para anunciar o arremate de uma obra, Banksy diz na legenda da foto em seu Instagram que a ação foi premeditada, ressignificando completamente a função daquela pintura e reafirmando sua mensagem recorrente de desprezo pela arte institucional. A compradora resolveu manter a obra e hoje ela está valendo o dobro do que valia antes da autodestruição.

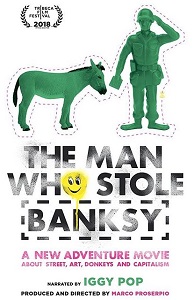

Começo com essa recente história para falar do documentário de Marco Proserpio, que acompanha o pedaço de concreto com a obra O Soldado e o Burro, originalmente um muro pintado em 2007 na Cirsjordânia por Banksy, que foi cortado de seu lugar original com a ajuda de Walid, um taxista local, para ser vendido pelo maior lance no eBay e posteriormente negociado em luxuosas casas de leilão. A trajetória acaba revelando a existência de um mercado paralelo de muros, grafitados pelos artistas de rua e que são cortados clandestinamente para serem comercializados.

Com a narração debochada do cantor Iggy Pop, o diretor levanta questionamentos acerca da legalidade destas práticas, do que é arte e o que não é, sobre quais as motivações dos artistas e das pessoas que resolvem se apropriar das obras de rua e nos leva a conhecer um pouco mais esse universo de fantasmas, de anônimos que fazem arte como forma de revolução e distribuição de ideais políticos pelas ruas.

Para a arte de rua, citando o filósofo Marshall McLuhan, o meio é a mensagem. O muro da Cisjordânia não é importante por ser o veículo de transmissão das ideias, ele é a própria ideia, é a ideia de uma segregação, de um ideal político de uma parcela da população. Nesse ínterim, ele é mais importante do que as pinturas e as mensagens que elas carregam, faz parte da luta, é o veículo principal dela.

Banksy não é unicamente uma influência para os novos artistas, ele é antes de mais nada responsável por apontar os holofotes da mídia internacional, que o segue incansavelmente, para lugares em que ela deve estar, pessoas para as quais deve olhar.

Essa interação com a cidade e com o público não é e nem deve ser permanente, ela é efêmera, fruto de um tempo e de um lugar e quando é retirada de seu contexto original por pessoas que mantém a máquina do mercado em funcionamento, ela perde seu valor documental e político, ainda que seja retirada com a intenção de “preservar a obra”. A obra de arte então é ressignificada ao contexto de uma galeria de arte ou um shopping de luxo em algum lugar da Europa sem que seus autores possam reclamar autoria ou propriedade, por serem anônimos.

A arte que estava no espaço público para ser apreciada por todas as pessoas que pertencem àquele espaço torna-se propriedade e vai para o espaço privado, subvertendo a ideia inicial de revolução. Não é só a obra de arte que é roubada, é a ideia por trás dela.

Descontraído, o documentário traz à luz problemas como propriedade intelectual, a relativização da legalidade/ilegalidade da arte em um contexto público/privado, contexto histórico e social e questões éticas e morais por trás dessa máquina capitalista que esmaga como um rolo compressor qualquer tentativa mais revolucionária de democratizar o pensamento político e artístico.

É importante, antes de qualquer coisa, conhecer a história do lugar e da época em que uma obra foi pensada, inserida e apreciada. No caso do muro da Cisjordânia, que divide Belém em duas, numa espécie de muro de Berlim contemporâneo segregando palestinos do Estado de Israel, a questão é bem mais delicada e há que se levar em conta o sentimento de Walid, que diz em certo momento do documentário: “Você para, porque o muro para você. Não são os soldados, é o muro”. A potência de um meio torna-se também a potência de sua mensagem.

Em 2015, Banksy criou no interior da Inglaterra um parque temático chamado Dismaland, uma versão satírica da Disneylândia. E, em 2017, fez um “hotel com a pior vista do mundo”, The Walled Off, na Cisjordânia, mostrado ao final do documentário. Banksy continuará a dar mostras de seu desprezo para com esse mercado capitalista selvagem, que vê em suas obras sem propriedade uma oportunidade fácil e rápida de lucro, e continuará a ser essa figura polêmica, que transita entre o revolucionário Robin Hood moderno e o oportunista que usa a palestina como palanque de visibilidade e lucro, como afirma Walid.

O documentário não adota o posicionamento definitivo, cabe aos espectadores ponderar em cima das impressões – locais e internacionais – registradas sobre os artistas. Nós, daqui, temos que aguardar por sua próxima performance.

* Essa crítica faz parte da cobertura da 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.