Originalmente, a palavra faquir era utilizada para denominar indivíduos pobres ou que passavam fome. Hoje, designa a pessoa que, por espontânea vontade, se submete a sofrimentos físicos e jejuns rigorosos sem dar sinais de sensibilidade. Existe ainda um lado religioso do faquir iogue, que realiza tais provas a fim de alcançar uma perfeição espiritual da mente sobre a matéria.

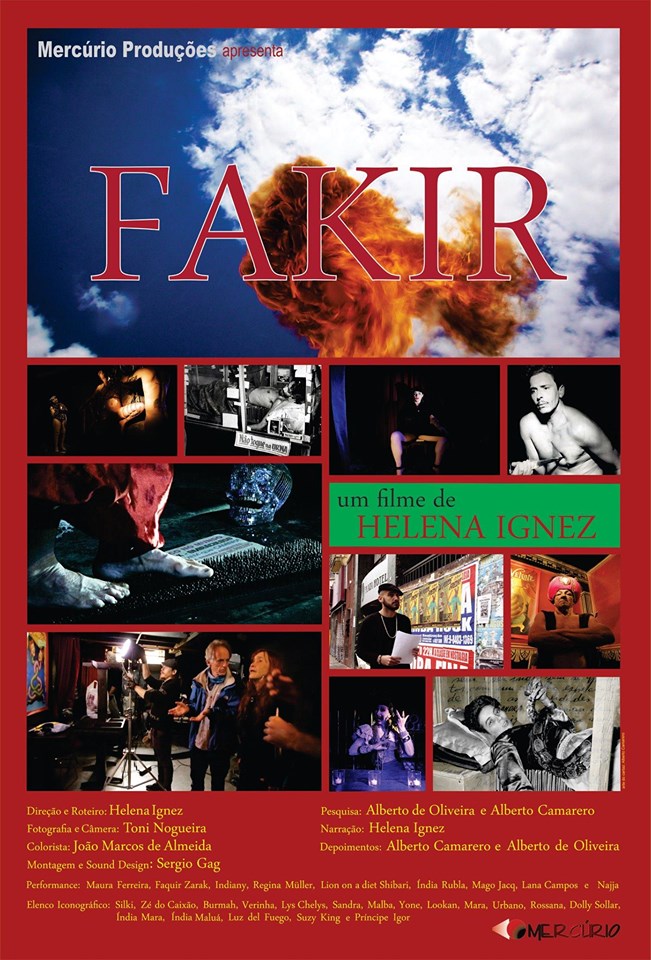

O novo filme de Helena Ignez circunda este universo. Fakir mescla reencenação teatral contemporânea com material de arquivo das décadas de 1920 a 1950, incluindo aí artigos de jornais, revistas e entrevistas pra TV, para contar a trajetória dos principais faquires brasileiros. Esta forma de arte, que está em decadência, já atraiu multidões, principalmente em países como Brasil, França e EUA.

Logo no início, Ignez educa o público sobre o faquirismo e mostra que a arte não é apenas sobre engolir espadas, mas inclui a submissão do corpo a situações adversas como andar sobre cacos de vidro, ser enterrado vivo, deitar em camas de pregos e, claro, os jejuns prolongados em esquifes de vidro na companhia de cobras vivas. Esta última modalidade foi muito popular no Brasil com artistas se exibindo publicamente por mais de 100 dias sem ingerir alimentos.

Contudo, Fakir também se dedica a mostrar o lado humano destes personagens, seu estilo de vida e as dificuldades em manter a inegável peculiaridade da profissão. Aos poucos, o documentário nos apresenta a história das faquirezas, mulheres que construíram relacionamentos com esse plano de fundo místico, mas que nem sempre tiveram um final feliz. É a partir daí que a diretora mostra suas reais intenções ao abordar o tema.

Mantido o distanciamento histórico necessário, é possível perceber que Ignez tece uma crítica à imprensa dos anos 1940 e 1950 que acompanhava os artistas com uma curiosidade sensacionalistas e, não raro, vendiam jornais com chamadas de cunho machista ou de objetificação da mulher. Esta é a porta de entrada para o grande tema do filme: os relacionamentos abusivos que muitas faquirezas viveram, sempre sob o Júdice do machismo institucional e a estigmatização sexual de sua arte.

Quando entra em cena a pesquisa sobre a faquireza Luz Del Fuego, torna-se nítido o fascínio da diretora sobre a personagem e sua psique. Entretanto, nessa fase o documentário decai em ritmo e tom por trazer temas demais para debaixo do guarda-chuva que se propõe analisar. Isso prejudica a experiência do público, que percebe a repentina mudança de abordagem.

De toda maneira, Fakir é uma produção curiosa e hipnotizante. Muito disso se dá pela escolha das trilhas sonoras, que nos inserem perfeitamente neste universo, a narração de Helena Ignez e o trabalho assertivo da montagem, que cria um mosaico de histórias. Incomum e criativo, assim como sua diretora, Fakir é conduzido de maneira a quebrar os paradigmas sobre esta arte e expor a situação vivida pelas mulheres. E nisso não há nada de pobre, muito pelo contrário.

* Este texto faz parte da cobertura do Cinemascope sobre o Festival Olhar de Cinema