O costume de biografias ganharem as telas do cinema é dado quando a história ou as figuras centrais são extraordinárias demais para a vida real. Assim, é difícil imaginar encontrar alguém como Lee Israel – que logo é apresentada no filme como uma mulher absolutamente entediada no trabalho, que recorre constantemente ao álcool e trata com agressões verbais aqueles que a perturbam – dentre aqueles selecionados para ter sua vida narrada na telona.

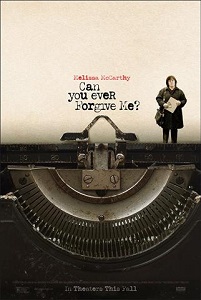

Baseado no livro autobiográfico de Israel, Can You Ever Forgive Me?, o filme conta como as dificuldades financeiras e vícios da escritora de biografias (McCarthy) fez com que ela passasse, auxiliada pelo também problemático amigo Jack Hock (E. Grant), a falsificar cartas e autógrafos de figuras famosas da literatura e do cinema para desembolsar um dinheiro a ponto de serem perseguidos pelo FBI.

A melancolia e senso de incapacidade de subir na vida são logo pressentidos pelo espectador por conta da fotografia que adota tons cinzentos e ressoam o frio da cidade. É um universo que oprime os personagens e evidencia seus fracassos. Há um momento em que Israel briga por não ter seu livro publicado, enquanto Tom Clancy “vende seu lixo” aos montes. Isso indica uma crença e paixão que a protagonista nutre pela arte de escrever e que essa não deveria ser exercida por qualquer um.

Essa desilusão com o mercado que parece fazer Israel afundar nos seus vícios e, posteriormente, falsificar as correspondências de famosos, aproximando-a de alguma forma a seus ídolos. Essas são as únicas figuras que ela parece respeitar, já que, tirando seu gato de estimação, trata todos sempre com muita hostilidade.

O que não torna a protagonista totalmente repudiável é a performance bastante comovente de Melissa McCarthy, que com seu costumeiro carisma para o humor consegue dar um toque de simpatia nas falas muitas vezes cruéis e politicamente incorretas da personagem. Entendemos as razões de Israel ser do jeito que é e até nos divertimos com seus ataques, embora vá provocando pena conforme a situação parece não dar certo.

Aliado a McCarthy, se encontra o veterano Richard E. Grant, que realiza um trabalho bastante semelhante que fez anos atrás no filme Withnail & I, de 1987. Também vivendo Jack como um sujeito dependente de álcool e drogas, sua persona é muito mais extrovertida e festeira do que a rabugice de Israel, o que gera um contraste bem-vindo na dinâmica dos dois. Ao terem personalidades díspares estimuladas pelas dores que a vida os causou, Jack e Lee se completam de forma plena.

Infelizmente, ao tratar do roteiro, a narrativa revela seus tropeços. Não apenas por demorar para engatar o grande dilema da trama (a falsificação das cartas), como mostra a realização delas de forma burocrática e cheia de facilitações do roteiro, soando muito descomplicadas e facilmente realizáveis. Além do fato de não conseguir injetar urgência no momento em que o FBI entra em cena e não reproduzir os perigos que estão vivendo.

No quesito de reprodução de época, o design de produção e figurino remetem bem tanto ao início dos anos 90, como de traduzir a melancolia dos personagens. E a escolha das cores frias pela diretora Marielle Heller também aludem indiretamente a uma nostalgia de um universo glamoroso dos ícones que Lee respeita e que não existe mais, reforçado ainda mais pela trilha sonora de jazz.

Por mais problemática que seja a narrativa, ao centralizar nos personagens e nos trabalhos de McCarthy e E. Grant, Poderia Me Perdoar? é suficientemente competente para justificar a razão de contar a curiosa história de Lee Israel.

*Essa crítica faz parte da cobertura da 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.