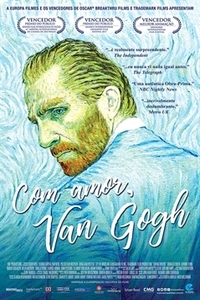

Em O olho interminável: Cinema e Pintura, o teórico Jacques Aumont afirma que “no cinema a pintura torna-se uma espécie de nostalgia ruim, um recurso regressivo e no mais das vezes gratuito[…] nada me entendia mais, creio, que a citação pictórica nos filmes.” Dito isto, acredito que Com Amor, Van Gogh foge de tal perigo. Não que a obra não realize uma citação pictórica. Pelo contrário, o filme é uma citação pictórica elevada à décima potência: 65 mil quadros com tinta a óleo, realizados por 125 artistas, foram animados, durante seis anos, ocasionando uma grande expectativa para o lançamento do filme. A ambição do projeto resultou em uma obra visualmente fascinante, que deixa o espectador impressionado em cada fotograma, ou melhor, cada pintura. O que vale questionar é se Com amor, Van Gogh se sustenta como obra cinematográfica. Acredito que sim.

Na história do cinema, há dezenas de filmes sobre pintores retratando histórias trágicas, mas que geralmente se limitam a convencionais biografias dramáticas (que podem valer como bons exemplos de ficção, mas problematizam pouco a relação complexa entre pintura e cinema). E sendo Van Gogh um dos pintores mais populares da história, obviamente há várias biografias sobre sua vida. Nesse sentido, o esperado filme de Dorota Kobiela e Hugh Welchman apresenta um ótimo paradoxo: apesar da presença intensa das pinturas de Van Gogh, o filme não reconstitui a sua existência de forma plena. Só o conhecemos por meio de testemunhos, sempre com a forte impressão de que eles são permeados por impressões subjetivas, e portanto não factuais. Mas, ainda assim, os testemunhos não perdem a sua credibilidade, pois transmitem ao espectador uma verdade diferente, que não é a verdade da reconstituição exata, mas a verdade dos sentimentos. Contudo, a fragmentação não é caótica, e está bem construída em uma narrativa calculada. Nela, Joseph Roulin (Chris O’Dowd), o carteiro de Van Gogh, pede a seu filho, Amand Roulin (Douglas Booth), para entregar uma uma última carta do pintor para seu irmão Theo Van Gogh (Cezary Lukaszewicz), escrita pouco antes de sua morte. Com personalidade forte, o jovem viaja e pergunta a pessoas próximas do pintor sobre a sua vida, abordando principalmente os últimos dias. Esses personagens são animados a partir dos quadros do Van Gogh.

A narrativa lembra a estrutura de Cidadão Kane (1941), de Orson Welles: não conhecemos Kane inteiramente, somente a partir do relato de seus próximos. Mas vale ressaltar que se antes o formato poderia parecer confuso, hoje em dia se mostra bem mais fluído. Tanto que apesar da proposta original de Com Amor, Van Gogh, a narrativa parece relativamente convencional, ainda que bem construída. O filme se torna uma espécie de suspense quando a curiosidade de Amand se transforma em uma investigação. O onírico proposto por certos quadros de Van Gogh poderia ter influenciado um pouco mais o encaminhamento da narrativa. Contudo, mesmo que não seja experimental nesse sentido, os principais questionamentos levantados pelo filme não são respondidos completamente – como ocorreria em uma narrativa totalmente clássica. O próprio motivo do suicídio de Van Gogh não é explicitado. E a busca por essa resposta se torna infrutífera diante do homem que o pintor foi, evidenciando mais a incapacidade que Armand tem de aceitar a morte e de entender que há mistérios humanos impossíveis de explicar (inépcia esta presente em muitos indivíduos na vida real).

A bela relação entre Van Gogh e seu irmão se mostra intensa, mesmo que o filme não retrate muitas cenas de afeto entre os dois. Entretanto, a existência de um está sempre na órbita do outro, com toda a angústia e felicidade que essa ligação poderia ter. Esta ambiguidade aqui fica transposta na perfomance, e principalmente nos rostos, de Robert Gulaczyky, como Vicent, e de Lukaszewicz, como Theo, que ganha uma nova camada devido a pintura a óleo que cada fotograma recebeu.

Agora chegamos à uma questão fundamental de Com amor, Van Gogh, que é justamente a relação que ele propõe entre cinema e pintura. No início do texto citei uma obra de 1989 sobre esta abordagem, porém, ela já vem sendo trabalhada desde os primórdios da teoria do cinema. Em 1946, por exemplo, André Bazin publicou o texto O cinema e a pintura, inspirado, coincidentemente, no curta Van Gogh (1948), de um jovem Alain Resnais, que tem uma proposta parecida com o filme de Kobiela e Welchman: narrar histórias a partir de quadros do pintor holandês, porém, filmando diretamente os quadros e não os animando. No texto, Bazin apresenta duas caracterizações: o quadro fílmico, que é centrífugo, pois leva o olhar para além das suas bordas, sendo assimilado ao mundo exterior; e o quadro pictórico, que é centrípeto, pois é orientado para o interior, “que obriga o olhar do espectador a voltar sem parar para o interior, a ver menos uma cena ficcional do que uma pintura”.

A divisão é perfeita para pensar Com amor, Van Gogh, já que o filme apresenta uma união entre esses dois tipos de quadros, pois apesar da decupagem cinematográfica, os planos criam um mundo pictórico próprio, distante da realidade externa. Assim, ao observar o plano mais casual, não procuramos a centralidade do enquadramento, e nem acompanhamos os personagens em ação. Olhamos para o plano como se fosse um quadro, de maneira livre. Ou seja, por mais que se tente, a atenção do espectador não pode ser guiada, pois ele, por exemplo, simplesmente pode querer olhar estrelas cintilando no céu de uma taverna, em vez de procurar o que acontece lá dentro. A imagem ganha uma textura radicalmente concreta, como se estivesse sendo pintada na hora (o que de certa forma foi). Um simples movimento de câmera se torna deslumbrante devido aos vários elementos que são movimentados. A decupagem mais tradicional até interrompe, em alguns momentos, a nossa apreciação. Planos mais longos poderiam acarretar em uma experiência mais imersiva. Todavia, ao seguir essa linha mais apreciativa, o perigo de se fazer “somente” um quadro animado seria grande. Então, deveria se encontrar um meio termo de ritmo entre uma decupagem tradicional “americana” e outra mais dilatada “europeia” (alerta: estas últimas aspas são enormes).

Sem sombra de dúvida, Com amor, Van Gogh não é uma citação fetichista dos quadros do pintor homenageado. Mas devido à proposta tão inusitada, fico em dúvida em até que ponto essa obra inovadora problematiza a relação entre representação pictórica e representação cinematográfica. No momento, estou petrificado pelo espetáculo exibido. Várias temporalidades entram em jogo: a força do passado de Van Gogh; o talento de dezenas de pintores contemporâneos que seguem seu estilo; e a direção eficaz de Dorota Kobiela e Hugh Welchman ao conduzirem uma narrativa emocionante a partir da pintura. Depois da projeção – como comentou uma empolgada espectadora – fica a vontade de ver filmes baseados em Renoir, Manet e outros pintores. Que Kobiela e Welchman tenham tempo e fôlego!